지난해부터 건설업계와 조선업계에 어닝 쇼크가 이어지고 있다. 건실한 실적을 유지했던 업체들이 일순간에 수천억원대의 적자를 내자, 시장은 혼란에 빠졌다. 일부 투자자들은 건설업체가 수년간 부실을 숨겨왔다고 주장해 분식회계 논란도 일었다. 전문가들은 건설과 조선 업계의 회계 특수성을 이해해야 한다고 조언하고 있다. 특히 부실 자산인 ‘미청구공사’의 급증을 위험 신호로 꼽았다.

‘미청구공사’는 말 그대로 청구되지 않은 공사대금이다. 이경자 한국투자증권 애널리스트는 “매출채권의 일종으로 발주처에 청구하지 못한 미수채권”이라고 정의했다.

예컨대 한 건설사가 중동지역에서 1000억원 규모의 공사를 수주했다고 하자. 공기(공사기간)는 4년이다. 이 건설사는 매년 25%의 공사를 진행한다는 전제로, 4년간 매년 250억원을 매출로 잡는다. 공사 첫해 이 건설사는 재무상태표에 매출채권 250억원을, 손익계산서에 매출 250억원을 계상했다.

그런데 발주처에서 감리사를 보내 공사 현장을 둘러보니, 공사 진행률이 20% 밖에 되지 않으니 200억원만 주겠다고 딴지를 걸었다. 이때 건설사가 쓰는 회계 방법이 ‘미청구공사’다. 기존 매출채권 250억원을 200억원을 줄이고, 대신 나머지 50억원은 ‘미청구공사’로 자산화하는 것이다. 남은 공사기간 동안 완공해 미청구공사 대금을 받으면 문제가 없지만, 채권이 회수되지 못하고 누적되면 '시한폭탄'으로 돌변한다.

미청구공사는 매출채권보다 떼일 가능성이 높다. 회수기간도 오래 걸린다. 떼일 가능성에 대비해 대손충당금을 쌓는 매출채권과 달리, 미청구공사는 대손충당금도 쌓지 않는다. 여러 모로 위험 자산이다. 매출과 영업이익 등 실적이 견고하지만, 미청구공사가 급증한 기업이 있다면 속이 곪았을 가능성이 높다.

최근 조선업계와 건설업계의 어닝쇼크 원인 중 하나도 누적된 미청구공사다. 미청구공사 채권을 회수하지 못한 건설사가 매출원가를 조정하면서 한 방에 수천억원의 적자가 터지는 원리다. 특히 국내 건설사가 중동 등에서 저가에 공사를 수주하면서 매출원가를 무리하게 낮게 잡은 것이 '미청구공사' 급증의 화근이 됐다.

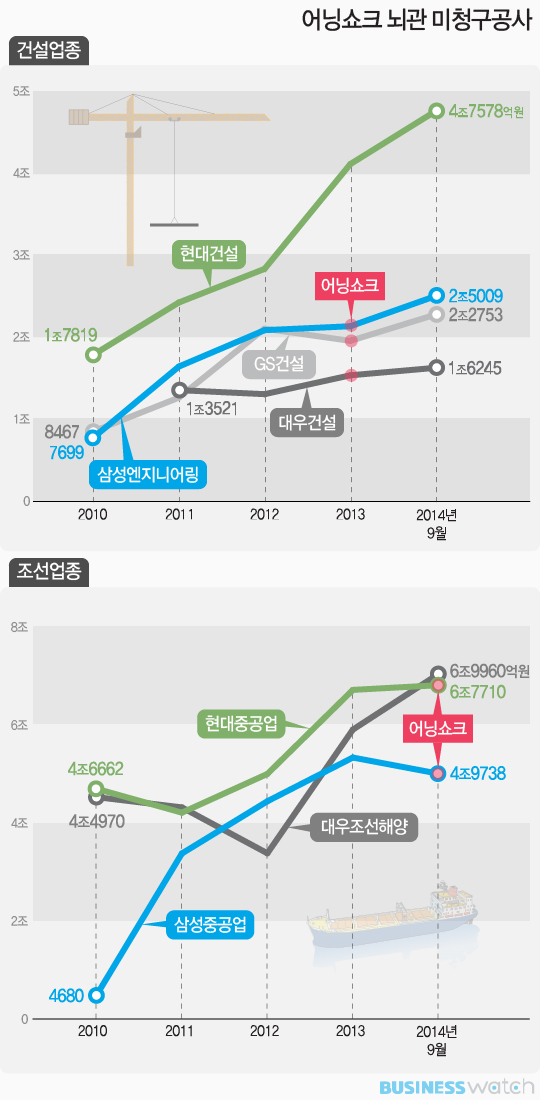

실제로 삼성엔지니어링, GS건설은 어닝쇼크 전인 2010년 7000억~8000억원이던 미청구공사가 2012년에 2조원을 넘어섰다. 결국 지난해 9000억~1조원의 영업손실이 터졌다. 올해 수천억원의 손실을 낸 현대중공업과 삼성중공업도 2010년 4조원대이던 미청구공사가 지난해 5조~6조원으로 불었다. 과도한 미청구공사가 어닝쇼크를 예측할 수 있는 신호인 셈이다.

한 회계사는 “건설과 조선회사의 회계장부에서 딱 한가지만 볼 수 있다면, 미청구공사액을 확인해야 한다”며 “건설회사가 숨긴 부실은 미청구공사를 통해 예상할수 있다”고 설명했다.

이에 따라 견고한 실적을 내고 있지만, 미청구공사가 누적된 건설·조선 업체는 유의해야 한다. 현대건설은 지난해 업계가 어닝쇼크에 빠졌을 때도 8000억원에 가까운 이익을 냈다. 하지만 현대건설의 미청구공사는 2010년 1조7819억원에서 올 3분기 현재 4조7578억원대로 급증했다.

조선업계 빅 3중 유일하게 어닝쇼크를 피해간 대우조선해양도 미청구공사가 3조3554억원(2012년), 5조8681억원(2013년), 6조9960억원(2014년 9월)으로 매년 뛰고 있다. 빨간불이 켜진 셈이다.

현대건설 관계자는 “미청구공사액과 함께 매출과 수주량도 함께 늘고 있는 추세”라며 “매출 볼륨을 유지하기 위한 미수채권으로, 향후 실적 변동성은 크지 않을 것”이라고 설명했다.