'대우증권을 부탁해'라는 인기 요리 대결 프로그램이 시작됐다. 여러 명의 셰프가 등장하지만, 그중에서도 빅매치로 꼽히는 두 명의 셰프가 있다. 한 명은 누가 봐도 승부사다. 맨손으로 나와 미래에셋을 일으켰다. 한쪽은 치밀한 전략·재무통이다. 천재라고 불릴 만큼의 실력으로 KB금융 회장 자리에까지 왔다. 냉장고 속 제한된 재료로 정해진 시간 내에 누가 더 정부(대우증권을 파는 쪽)의 입맛에 맞는 요리를 내느냐에 승부가 갈린다. 이긴 셰프는 대우증권을 가져간다.

고 김정태 국민은행장의 수제자 둘, 윤종규 KB금융지주 회장과 박현주 미래에셋그룹 회장이 '대우증권을 부탁해'라는 프로그램에서 맞붙었다.

원래 M&A의 성패라는 게 예측하기 쉽지 않다. 이 둘의 싸움이라면 더욱 그래 보인다. 보는 이들은 더욱 흥미진진하고, 대우증권을 팔려는 쪽에선 뒤돌아 '씨~익' 웃음 지을 수 있는 상황이 만들어지고 있다.

인수 성패는 어쩌면 간단하다. 누가 돈을 더 많이 써내느냐, 그리고 써낼 수 있느냐다. 우리가 굳이 힌트를 얻는다면 정부가 우리금융 민영화 과정에서 추진했던 우리투자증권(현 NH투자증권) 패키지 매각이다. 결국엔 돈을 많이 써낸 농협금융이 가져갔다.

여기에 하나 더 보태자면 '명분' 정도 추가된다. 정부가 파는 매물이니 더욱 어쩔 수 없다. 우투 패키지 역시 애초 계획했던 패키지 매각에 충실히 응했느냐 여부에서 막판 성패를 갈랐다. 대우증권에서 명분을 따지자면 대우증권의 대주주인 산업은행이 기자간담회에서 밝혔던 '국내 자본시장 발전'쯤으로 해석할 수 있을 것으로 보인다.

◇ 유상증자로 배수진 친 박현주

그럼, 누가 돈을 많이 써낼 수 있을까. 언뜻 보면 박현주 회장이 유리해 보이기도 한다. 통상의 M&A가 그러하듯 오너십을 가진 주인이 과감하게 베팅을 할 수 있다는 점에선 유리할 수도 있다. 윤 회장과 비교하면 박 회장이 분명 오너십을 가진 것도 사실이다.

대규모 유상증자에 호의적일 수 없는 시장의 반응은 불 보듯 뻔했다. 그런데도 1조 2000억 원이 넘는 대규모 유상증자 카드를 꺼낼 수 있었던 것은 박 회장이기에 가능한 일이다. 만약 대우증권 인수에 실패하면, 갑자기 불어난 자본은 처치 곤란해진다.

실제 나이스신용평가는 최근 보고서에서 "미래에셋증권이 자금을 적절하게 활용하지 못하거나 운용 과정에서 손실이 발생하면 오히려 이번 유상증자가 신용 하락을 불러올 수 있다"고 분석했다. 이런 점을 고려할 때 박 회장은 유상증자를 통해 배수진을 친 게 아니냐는 해석도 나온다.

◇ 안정된 포트폴리오 구축, 마지막 기회 노리는 윤종규

하지만 박 회장의 오너십이 제조업 혹은 재벌가의 오너십과는 다르고, 재무건전성이 무엇보다 중요한 금융회사라는 점에선 가격 베팅에서 KB금융보다 절대적으로 우위에 있다고 볼 수만은 없다.

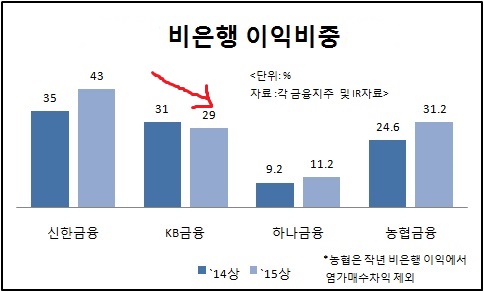

윤종규 회장 입장에선 비은행을 강화할 마지막 기회라는 점에서 더욱 절실하다. 의지도 남다르다. 윤 회장은 지난해 11월 주주총회에서 회장 선임 직후 비은행 강화 필요성을 강조했다. "웰스매니지먼트 측면에서 증권부문을 강화하는 게 중요하다"고 강조했다.

대우증권은 대형 증권사로는 마지막 매물이다. 비은행을 강화해 안정적인 포트폴리오를 구축할 마지막 기회인 셈이다. KB가 경쟁금융지주인 신한금융보다 뒤처지는 가장 큰 이유 중 하나도 빈약한 비은행 부문을 꼽을 수 있다. 윤 회장 개인적인 입장에서도 확실한 성과로 인정받을 수 있는 것이어서 탐을 낼 수밖에 없다.

◇ 실제 돈은 누가 더 많지?

산업은행의 대우증권 매각 대상 주식 43%(보통주 기준 약 1억 4048만 주)를 현재 주가(17일 종가 1만 2850원)로 환산하면 약 1조 8052억 원이다. 여기에 경영권 프리미엄 30%(5416억 원)를 얹는다고 하면 매각금액은 약 2조 3468억 원 정도로 추산한다. 매각 지분율 등에서 차이가 있지만 KB금융이 고배를 마셨던 우투 패키지 매각가격이 1조 원 남짓이었던 점에 비춰보면 적지 않은 금액이다.

두 회사의 산술적인 자본력만 따지면 KB금융이 월등히 앞선다. KB금융은 자기자본이 올해 6월 말 연결기준으로 28조 원이다. 금융회사의 재무건전성 지표 중 하나인 이중레버리지비율(자회사출자총액/자기자본)을 해치지 않는 범위에서 출자 여력도 충분하다. 증권가에선 대략 4조 원 안팎으로 보고 있다. 이중레버리지비율은 올 3월 말 기준으로 KB금융이 101.5%여서 신한금융 124.6%, 하나금융 127.6%보다 여유가 있다.

반면 미래에셋증권은 증자에 성공해도 자기자본이 3조 8000억 원에 불과하다. 하지만 박선호 메리츠종금증권 연구원은 "제조업과 달리 이 정도 규모가 되는 금융회사에서 많게는 3조 원 정도의 자금조달은 큰 문제가 되지 않는다"며 "오히려 의지의 문제"라고 말했다. 외부차입을 한다고 해도 제조업과는 달리 이를 본업으로 해 온 금융사인 만큼 그 부분에서 정부가 문제로 삼을 가능성은 크지 않다는 얘기다.

◇ 명분은? 대형화 vs 겸업화

미래에셋증권과 대우증권이 합쳐지면 자본 8조 원의 대형 증권사가 탄생한다. 박 회장의 비전은 자본 10조 원의 대형 증권사로 키워 글로벌 IB들과 맞선다는 계획이다. 자본시장을 키우고, 대형 IB를 육성하려는 정부의 숙원 혹은 정책 코드와도 맞아떨어진다. 물론 국내 증권사의 사업 영역을 고려하면 몸집만 키운다는 비판과 함께 갑론을박이 있을 수 있는 문제다.

윤종규 회장의 '안정적인 금융지주체제 구축'도 정부로선 반길 일이다. 어차피 국내 금융계는 금융지주체제 중심으로 돌아가고 있다. 점차 은행 증권 보험 등 업무 권역 간 경계가 사라지면서 복합점포 등 시장의 변화에 유연하게 대처하기에 알맞다.

박 회장의 카드가 대형화 이슈라면 윤 회장의 카드는 겸업화다. 정부는 자본 10조 원의 대형 IB 탄생이냐, 금융소비자의 다양한 니즈를 해소하고, 업무 권역 간 시너지를 기대할 수 있는 안정된 포트폴리오의 금융지주 구축이냐를 놓고 고민해야 한다.

경쟁 금융지주 한 관계자는 "시너지 측면에서 볼 땐 대형화보다는 겸업화 쪽에서 더 높은 점수를 얻을 수 있지 않겠느냐"고 힘을 보탰다. "시너지를 많이 낼 수 있다는 것은 그만큼 가격 측면에서도 '플러스알파'를 더 써낼 수 있다는 의미"라고도 덧붙였다.

뚜껑은 열어봐야 한다. 중국 시틱(CITIC)그룹 등 중국 자본도 관심을 보이고, 두 CEO의 정치력도 무시 못 할 변수다. 대우증권을 품고, 청출어람 배지를 누가 달게 될지 관심이 쏠리고 있다.