이름 하나로 먹고 들어가는 세상이다. 세계 브랜드 1위 애플의 가치는 174조원에 달하고 국내 1위 삼성도 100조원에 육박한다. 기업의 명운마저 가른다는 이름 짓기에 고민을 거듭하는 것은 당연하다. 특히 기업의 인수합병(M&A) 때에도 두 기업의 이름 중 어느 것을 취하고 버릴지에 대한 고민 또한 만만치 않다.

요즘 증권업계에 M&A가 빈번하다. '성(姓)' 짓기에 대한 관심도 한창이다. 특히 KB금융지주가 현대증권을 인수한 후 브랜드 파워가 상당한 '현대'와 'KB' 중 어느 것을 택할지 관심이 쏠렸다. 통상 합병 후 새 주인의 성을 따르는 것이 일반적이지만 브랜드 파워가 모두 막강할 경우엔 단순 공식을 뒤집는 경우도 종종 있었기 때문이다. 결국 현대증권은 30년만에 현대증권 간판을 내리는 쪽으로 가닥을 잡으며 이변은 없었지만 이를 놓고 꽤 오랫동안 기대와 아쉬움이 교차할 전망이다.

◇ 주인의 '성' 따라 역사속으로

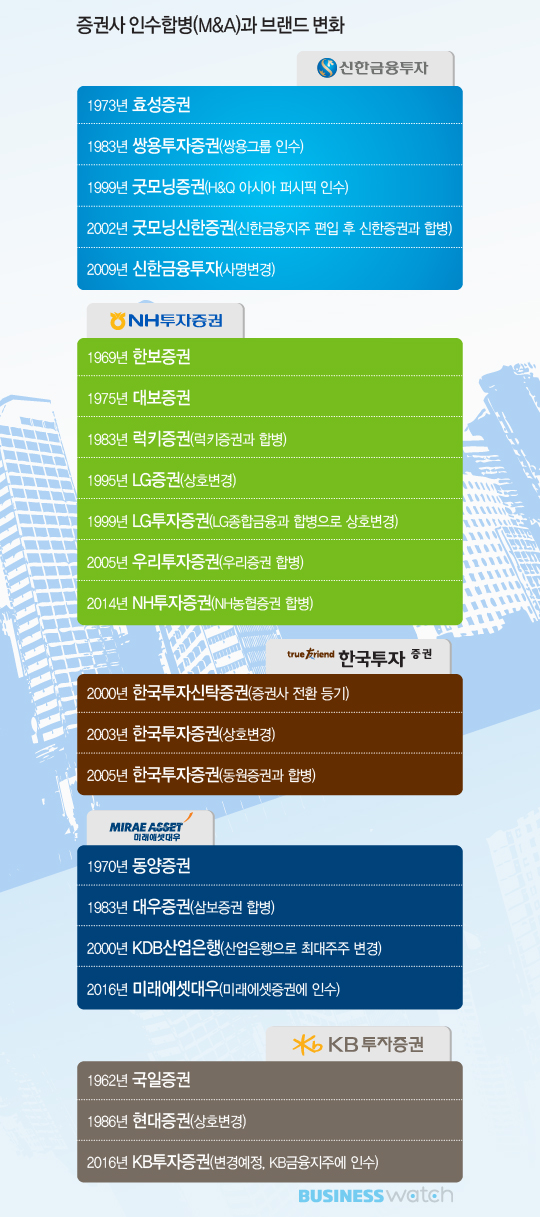

최근 증권업계에서는 합종연횡이 잇따랐다. 지난 2014년 우리투자증권이 NH금융지주를 새 주인으로 맞이한데 이어 지난해에는 미래에셋증권이 대우증권을 품었고 올해는 KB금융지주가 현대증권을 인수했다. 자연스럽게 증권사들의 굵직한 이름도 사라져갔다.

통상 M&A시 기업을 인수한 주인의 브랜드를 간판으로 다는 게 일반적이다. 그동안 주인이 바뀐 증권사 대부분이 그랬다. 굴곡진 M&A 역사를 지닌 NH투자증권의 이름 변천사를 보면 쉽게 와닿는다. 1969년 한보증권으로 설립된 NH투자증권은, 1975년 대보증권, 1983년 럭키증권으로 상호가 변경되고 1995년 LG증권, 1999년 LG투자증권으로 쉼없이 이름이 바뀐다.

이어 2005년 LG그룹에서 우리금융지주로 주인이 바뀐 뒤에는 우리증권과 합병하면서 LG투자증권은 '우리'로 교체됐다. 또 2014년 NH농협지주에 인수된 후로는 NH농협증권과의 합병을 거쳐 NH투자증권으로 또다시 간판을 바꿔달았다.

다만 합병법인의 사명이 곧바로 인수기업의 것으로 바뀌지 않기도 한다. 합병 기업의 브랜드를 함께 쓰다 일정기간이 지난후 모회사 브랜드로 바꾸는 경우도 종종 있었다. 대표적인 케이스로는 신한금융투자를 들 수 있다. 신한금융투자의 전신은 굿모닝신한증권으로 2002년 8월 굿모닝증권이 신한지주 계열에 편입된 후 신한증권과의 합병으로 굿모닝신한증권으로 탈바꿈했다. 이후 2009년 신한금융투자로 사명을 변경해 굿모닝이란 브랜드 네임을 완전히 떼어내는데는 7년이 걸린다.

앞서 굿모닝증권은 1973년 효성증권으로 처음 설립돼 1983년 쌍용그룹의 인수로 쌍용투자증권이란 이름을 달았고 1999년 국내 사모펀드(PEF)인 H&Q 아시아 퍼시픽이 인수하면서 16년만에 쌍용이란 이름을 버린 이력이 있다.

◇ 브랜드 파워의 논리…적자생존

앞선 두 증권사와는 반대의 사례도 존재한다. 한국투자증권은 2005년 동원금융지주 편입과 함께 동원증권과 합병됐지만 통합법인은 피인수 브랜드인 한국투자증권으로 출범하며 '한국'이란 이름이 지금까지 살아있다. 동원금융지주도 동원이란 이름대신 한국금융지주로의 변화를 택했다.

이는 동원보다 한국이란 이름이 갖는 브랜드 파워가 워낙 컸기 때문이다. 기존의 한국투자증권의 전신인 한국투자신탁증권의 경우 1980년대 업계를 주름잡은 3대 투신사 중 하나로 존재감이 컸다. 여기에 한국이라는 단어가 같는 대중적인 의미의 브랜드를 놓칠 수 없었다. 해외진출을 감안할 때 동원보다는 한국이라는 브랜드가 훨씬 유리할 수 있다는 경영진의 판단도 작용했다.

최근 미래에셋증권에 인수된 KDB대우증권도 미래에셋대우로 변경되며 본래 대주주였던 산업은행의 KDB를 떼어내고 대우란 이름은 살렸다. 이 역시 대우란 브랜드가 갖는 의미가 워낙 크다보니 새 브랜드에 여전히 녹아든 것이다.

대우증권은 1983년 삼보증권과 동양증권의 합병으로 지금의 이름을 달게 된 후 30년 이상의 브랜드 역사를 지니고 있다. 박현주 미래에셋대우 회장은 "대우증권은 한국 증권의 역사와 같다"며 "미래에셋이란 이름을 버릴 생각도 없고, 대우란 이름도 버릴 생각이 없다"고 밝혔다. 오랜 기간 국내 선두권 증권사였던 대우증권의 역사와 브랜드 가치를 십분 감안한 결과다.

◇ 꿀릴게 없는 KB의 자신감

한국투자증권과 미래에셋대우의 사례를 감안할 때 가장 최근에 인수합병(M&A)이 성사된 현대증권이 현대란 이름을 그대로 가져갈지는 업계에서 상당한 관심사였다. 인수 주체가 KB금융지주이긴 하지만 자회사인 KB투자증권보다 현대증권의 몸집이 훨씬 큰데다 '현대'란 브랜드가 가지는 가치가 상당하기 때문이다. 1962년 국일증권으로 출발한 현대증권은 1986년부터 30년에 걸쳐 현대증권 명칭을 유지해왔다.

실제 브랜드 가치만 놓고 봐도 현대가 KB를 앞선다. 영국의 브랜드 평가기관인 브랜드파이낸스의 '2016 글로벌 500 연례 보고서'에서도 현대는 36위, KB금융그룹은 433위로 차이가 꽤 난다.

또 2000년대 들어 새롭게 증권업에 진출한 범현대가에서도 상당히 눈독을 들여온 브랜드다. 단순히 범현대가의 적통성을 잇기 위한 목적을 떠나 현대라는 브랜드 파워가 워낙 막강하기 때문이다. 실제로 HMC투자증권은 지난 2008년 출범 당시 사명을 '현대차IB증권'으로 했지만 현대그룹이 이에 반발하며 가처분 신청을 냈고 법원 판결로 지금의 HMC(Hyundai Motor Company)투자증권으로 바꿔야 했다.

그럼에도 KB금융지주는 현대란 브랜드를 쓰지 않기로 했다. 통합 사명으로 'KB증권'이 유력하다. KB금융지주가 현대란 브랜드를 포기한데는 그만한 이유가 있다. 먼저 KB금융지주가 통합법인에 현대증권 브랜드를 쓸 경우 브랜드 사용료를 현대상선에 지불해야 해 상당한 가외 비용이 발생한다. 현대상선의 구조조정으로 현대 브랜드에 대한 이미지가 예전같지 않아진 것을 감안하면 KB로서는 KB 브랜드가 현대에 전혀 꿀릴 것이 없다고 판단했을 수 있다.

KB금융과 현대상선은 현대증권 브랜드를 대주주인 현대상선에 넘기는 대신 5년간 현대증권 브랜드를 사용할 수 없도록 약조했다. 당장 현대증권 브랜드가 다른 증권사에 쓰이지 못하게 한 것으로 적어도 5년간 현대증권이란 이름은 증권업계에서 사라지게 된다. 물론 5년 뒤 지금과는 전혀 다른 현대증권이 출현할 수는 있지만 통합 'KB증권'으로서는 갈 길만 가면 된다.