한때 화이트칼라의 상징으로 통했던 은행원. 외환위기와 금융위기 등 몇 차례 큰 파도를 넘으면서 살만한가 했더니 이젠 '앱팔이' 신세를 한탄해야 하는 처지로 전락했다. 여기에다 금융 패러다임 변화와 비용 감축을 내세워 또다시 감원 한파가 은행가를 휩쓸고 있다. 은행권의 점포 축소와 감원 바람이 불가피한 현상인지 또 앞으로 한파가 얼마나 더 이어질지 짚어본다. [편집자]

"이베이나 아마존이 은행을 접수하느니 마느니 하는 금융 환경에서 재래식 점포 수를 운운하는 건 의미가 없습니다. 원시적 지점을 많이 가지고 있다면 오히려 재앙이 될 것입니다."(2015년 2월 박종복 SC제일은행장 기자간담회)

2년 전의 얘기다. 당시 SC제일은행은 급격한 점포 통폐합으로 금융권의 빈축을 샀다. 외국계의 횡포로도 여겨졌다. 당시 SC제일은행 전략의 성공 여부를 떠나 박 행장이 언급했던 '재앙'이라는 단어는 최근 1년 새 은행권에서 더욱 실감 나게 다가오고 있다.

지난 2012년 하나금융지주가 옛 외환은행을 인수할 당시만 해도 지금의 상황은 상상도 못 했을 터. 지점이 많아야 승부를 낼 수 있다는 생각이 여전히 팽배했다. 1000개가 넘는 점포를 가진 국민은행은 늘 부러움의 대상이었다. 하지만 이젠 상황이 달라졌다. 점포는 재앙까지는 아니라도 '천덕꾸러기'가 된 것만은 분명해졌다. 주요 은행들의 점포 통폐합 속도는 갈수록 빨라지고 있다. 그러면서 자연스럽게 인력 감축으로 이어지는 분위기다.

은행원은 한때 화이트칼라의 상징이자 대표적인 철밥통으로 꼽혔다. 하지만 저성장과 디지털 플랫폼의 확산 등이 맞물린 시대적 흐름엔 속수무책이다. 한동안 점포 축소와 이에 따른 감원 한파를 피해가긴 어려울 전망이다.

◇ 점포 통폐합 가속화

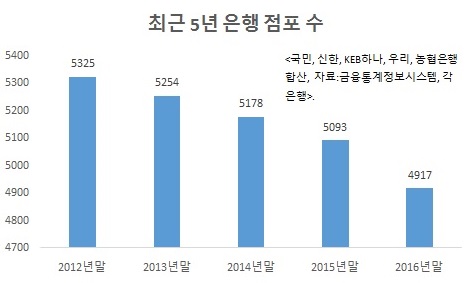

실제로 주요 은행들의 점포 통폐합 속도가 빨라지고 있다. 국민과 신한 KEB하나 우리 농협 등 5개 주요 시중은행의 국내 점포는 2015년까지만 해도 5093개에 달했지만, 작년 연말엔 4917개로 쪼그라들면서 176개나 줄었다. 전년도 85개와 비교하면 두 배를 웃돈다.

우리와 신한 KEB하나은행의 점포 수는 800개 수준으로 내려앉았다. KEB하나은행은 작년에만 73개 점포를 줄였다. 하나금융이 외환은행을 인수할 당시 모두 981개에 달했던 점포는 지난 연말엔 886개에 그치면서 100개 가까이 급감했다. 국민은행(1130개)과 농협은행(1160개)이 여전히 1000개 이상의 점포를 가지고 있지만, 당분간 점포 통폐합은 계속될 것으로 보인다.

◇ 인원 감축도 본격화

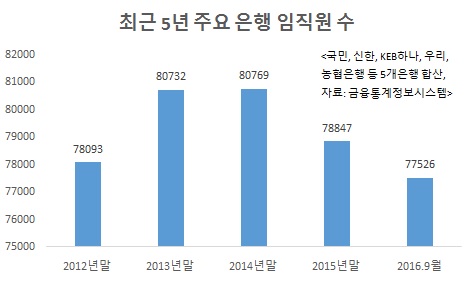

점포 통폐합과 함께 감원 한파도 거세다. 점포 당 직원 수가 평균 10명이라고 할 때 지난해 176개의 점포가 사라졌으니 산술적으로는 1760명의 유휴인력이 발생한다는 계산이 나온다. 실제로 지난해 9월까지 5개 주요 은행에서만 1321명의 임직원이 옷을 벗었다. 연말에 희망퇴직 등이 몰린 점을 고려하면 퇴임한 임직원 수는 2000명을 웃돌 것으로 보인다.

2015년에도 1922명이 은행을 떠났다. 2년 연속 한해 2000명 안팎의 은행원이 옷을 벗었다는 얘기다. 게다가 지난 연말부터 이어진 희망퇴직 등을 통해 올해 상반기까지 은행을 떠날 직원도 이미 지난해 숫자를 뛰어넘었다.

농협은행은 지난해 11월 400여 명의 직원이 명예퇴직했다. 국민은행은 지난 연말 10년 차 이상 사실상 전 직급으로 희망퇴직 대상을 넓힌 결과 무려 2800여명이 희망퇴직을 신청해 이달 중 퇴사한다. KEB하나은행은 옛 외환은행에서 상시로 운영했던 '준정년 특별퇴직'을 통해 742명이 은행을 떠났다.

우리은행도 지난 연말 '전직지원제도'에 약 300명이 신청, 오는 5월 은행 문을 나선다. 신한은행도 매년 부점장급 이상을 대상으로 희망퇴직 신청을 받고 있다. 작년에 190여 명이 은행을 떠나는 등 매해 100~200명 정도가 은행을 그만둔다. 김우진 금융연구원 선임연구위원은 "2011년 이후 은행들의 이익은 정체된 반면 인건비를 중심으로 비용은 오히려 늘고 있다"면서 "명퇴 등을 통해 인건비를 인위적으로 줄일 수밖에 없는 구조"라고 말했다.