부동산 경기 악화로 악전고투하고 있는 건설업계가 해외 플랜트(산업설비) 복병을 만났다. 해외 시장에서 국내 건설사들끼리 벌이는 수주 경쟁이 도를 넘어서고 있다는 우려가 현실로 다가온 것이다.

주로 중동 지역 오일 메이저들이 발주한 설비를 정해진 기일 내에 지어주는 것이 국내 건설사들의 강점이었다. 불경기 속에서도 톡톡한 수익을 주는 효자이기도 했다. 그러나 국내 업체 간 경쟁에 불이 붙으며 덤핑이 횡행하면서 그나마 재무 상황이 탄탄하다고 여겨졌던 대형 건설사들마저 수렁에 빠뜨릴 수 있다는 지적이 나온다.

◇ 석유화학 분야서만 역량 집중..경쟁 과열로

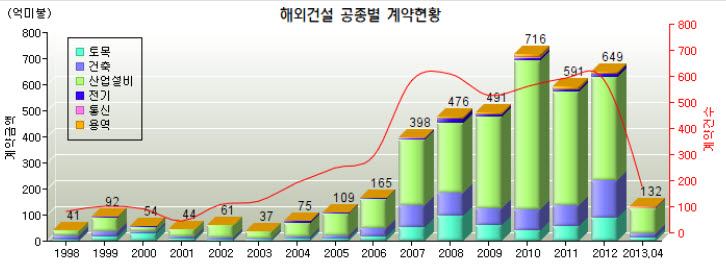

건설사들은 2008년 금융위기 이후 국내 건설시장에서 먹을 것이 적어지자 앞다퉈 해외사업 확대에 뛰어들었다. 해외건설협회에 따르면 국내 건설사들의 해외 플랜트 수주 규모는 2009년 354억달러에서 2010년에는 572억달러로 껑충 뛰었다.

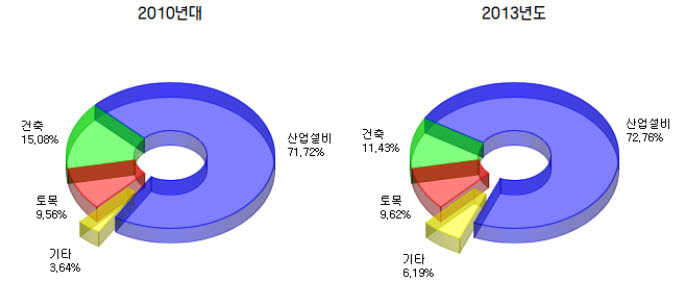

그러나 국내 건설사들은 너나할 것 없이 석유·가스 생산 및 정제 분야에만 EPC(설계·구매·시공) 역량이 집중돼 있었다. 엇비슷한 사업 포트폴리오를 가지고 중동이라는 한정된 지역 내에서 수주경쟁에 나선 것이다.

올 1분기 어닝 쇼크를 맞은 GS건설도 그룹 주력인 정유 플랜트사업과 연결돼 있고, 이를 비롯해 SK에너지와 연결된 SK건설, 석유화학사업부문을 한 축으로 삼고 있는 대림산업이 이 분야에 특화된 역량을 갖고 있다. 삼성엔지니어링과 현대건설 역시 중동 석유화학 플랜트로 해외 사업을 급속히 성장시켰다.

◇ '전략수주' 명분 아래 제살 깎는 저가 입찰

하지만 실적 올리기에 마음이 급하다보니 제 텃밭을 벗어나서 '일단 경험(트랙 레코드)을 쌓자'는 명분이 앞섰다. 저가 입찰에 나서기가 일쑤였던 것. 이번에는 싸게 해주더라도 일단 발주처와 관계를 만들고, 또 추후 프로젝트에서 이윤을 남기면 된다는 이른바 '전략수주'였다.

수주에만 집착하다보니 사업 견적은 낙관 일색인 경우가 많았다. 해외사업은 국가간 환율, 물가를 비롯해 현지 환경 및 제도 등 고려해야 할 변수가 많다. 그런 만큼 2~3중 보수적 검토가 필요한 데 사전에 한번 정해지면 실적을 위해 그대로 밀고 나가는 식인 것이다.

김민형 건설산업연구원 건설정책실장은 "어느 사업을 두고 이를 입찰해야 할지 말지를 검토하는 타당성 분석 과정에서부터 입찰 후 사업실행 적정성 검토, 사업 도중 이뤄지는 수익성 중간 점검 등이 치밀하게 이뤄진 프로젝트는 손에 꼽을 정도"라고 꼬집었다.

◇ 국내시장 부진 탓 울며 겨자먹기 수주도

기업의 덩치를 지키기 위해서 무리한 해외 진출이 불가피했다는 분석도 있다. 당시는 국내 부동산 시장 악화로 대형 건설사들에 대해서도 유동성 우려가 불거지는 상황이었기 때문이다. '수익성이 좀 떨어지는 프로젝트를 하면서라도 국내 경기가 좋아질 때까지는 버텨보자'는 식이었다.

경쟁 과열이 눈에 드러날 지경이었지만 정부도 대놓고 나설 수 없었다. 국토해양부 관계자는 "발주처 입장에서는 공사비가 낮을수록 좋은데 정부차원에서 무슨 조치라도 했다가는 국가적으로 아예 수주 초청장을 못받는 불이익이 생길 수 있다"며 "함부로 나서기 어렵다"고 설명했다.

GS건설의 어닝 쇼크를 두고 건설업계에서 '남 일이 아니다'라는 말이 나오는 것은 이런 배경 때문이다. 한 건설업계 관계자는 "시장에서 유동성 우려를 겪으며 실적 압박에 휘둘리고, 이 때문에 저가 수주에 나섰던 기업들이 상당수"라며 "이들 가운데 언제 적자 폭탄이 터질지 모른다"고 말했다.