세계 경제가 여전히 불안한 가운데 한국 기업들의 입지가 점점 좁아지고 있다. 정부의 전방위적 지원에 힘입어 부활하고 있는 일본기업과 가격과 기술 모두 턱 밑까지 추격한 중국기업 사이에서 살아남아야 하는 절체절명의 과제를 안고 있는 것이다. 한국 기업들은 부단한 혁신을 통해 위기를 퀀텀 점프의 기회로 만들어야 한다. 글로벌 시장을 공략하기 위한 주요 기업들의 전략과 사업을 점검해 본다. [편집자]

"위에선 누르고 아래선 치받고"

'샌드위치' 신세인 2대 국적 대형항공사(FSC, Full Service Carrier) 아시아나항공 얘기다. 1위 대한항공은 규모로 압도한다. 13조원에 이르는 막대한 자금을 투입해 2025년까지 100대의 차세대 기종을 들여오기로 했고, 현재 도입 중인 신기종에는 종전보다 고급화한 1등석과 프레스티지석을 장착해 아시아나와의 격차를 벌리고 있다.

가격경쟁력으로 치받고 올라오는 저비용 항공사(LCC, Low Cost Carrier)들은 더 무섭다. 2005년 첫 취항(옛 한성항공) 후 야금야금 늘린 시장 점유율은 어느새 국내선 50%, 국제선 10%를 넘었다. 최근 상장한 제주항공은 시가총액으로 아시아나항공을 제칠 정도로 시장에서 성장성을 인정받고 있다.

아시아나가 자회사로 에어부산에 이은 2번째 저가항공사 '에어서울'을 만드는 데 공을 들이는 배경이다.

◇ 항공산업 호조에도 '성장 정체'

아시아나항공이 처한 현실은 간단치 않다. 지난 2분기 매출은 작년 같은 기간보다 5.4% 감소한 1조3336억원을 기록했고, 영업손실 614억원으로 5개 분기만에 적자를 보기도 했다.

우리나라를 강타한 중동호흡기증후군(메르스) 여파도 있었지만 중·단거리 비수익노선에서 적자가 쌓인 영향이 컸다는 게 내부적인 판단이다.

아시아나의 자리를 잠식해 들어오는 LCC의 약진은 매섭다. 지난 상반기 아시아나의 매출(별도 기준)은 작년 같은 기간보다 10.6% 줄었지만 저가항공의 대표주자 격인 제주항공은 매출이 18.3% 증가했다.

특히 LCC들은 직접 노선을 개발하기보다 기존 대형항공사들이 개발한 노선 중 수익성이 높은 노선에만 취항해 가격경쟁력을 앞세워 시장을 차지하고 있다는 게 아시아나 측 설명이다.

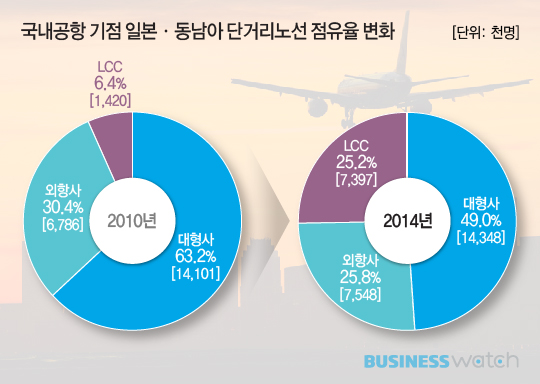

| ▲ 그래픽: 김용민 기자 /kym5380@ |

대표적인 게 일본·동남아 중단거리 노선이다. 이 노선의 국내 대형 항공사(대한항공·아시아나항공) 점유율은 2010년 63.2%였지만 작년에는 49.0%로 쪼그라들었다. 반면 LCC 점유율은 2010년 6.4%에서 작년 25.2%로 늘었다.

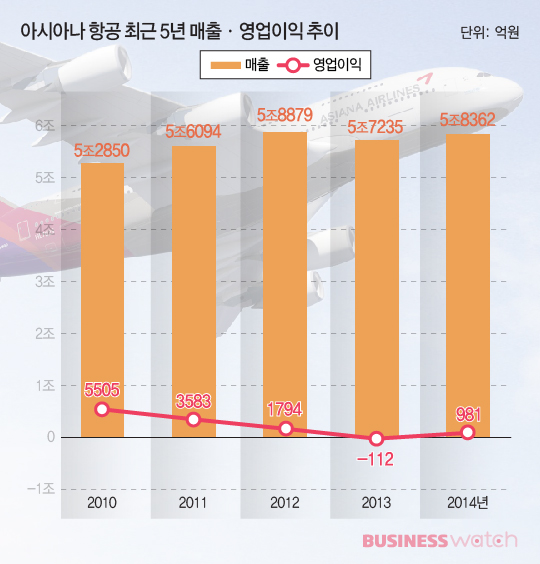

LCC는 중단거리뿐 아니라 최근 장거리까지 발을 뻗고 있다. 대한항공 자회사 진에어는 내달 인천~호놀룰루 노선에 취항할 예정이다. 이같은 상황 탓에 아시아나는 지난 5년 동안 항공업계가 비교적 호황을 누렸음에도 불구하고 매출이 정체되고 이익은 오히려 감소하는 부진을 겪었다.

2010년 69대였던 보유 항공기가 작년 84대(화물기 포함)까지 늘었지만 같은 기간 매출은 계속 5조원대에 머물렀고, 이익률은 1%대 이하로 떨어지기까지 했다.

◇ 日·동남아 전문 LCC로 승부

아시아나는 지난 8월에는 수익성 개선을 위해 초대형 항공기인 A380 4대를 제외한 나머지 여객기에서 '퍼스트클래스(1등석)'를 모두 없애기로 하는 조치를 내놓기도 했다. 수요가 많지 않은 퍼스트클래스와 비즈니스석을 줄여 빈 좌석을 최대한 없애겠다는 것이다.

하지만 이것만으로는 부족하다는 판단이다. 그래서 추진하고 있는 계획이 '에어서울'이라는 제 2의 LCC 설립이다. 아시아나는 앞서 2008년 부산 상공인들과 공동투자를 통해 LCC 에어부산을 만들어 운영하고 있다.

아시아나는 현재 상태로는 수익이 나지 않는 일본·동남아 노선을 아예 사업에서 들어내 에어서울에 맡길 계획이다. 이를 통해 '아시아나-에어부산-에어서울'의 '삼각 편대'를 갖춘다는 복안이다.

에어서울은 국내선과 부산을 기착지로 한 국제선은 운영하지 않고 인천을 중심으로 한 국제선만 띄울 예정이다. 이미 에어부산이 자리잡은 시장에서 간섭효과가 나타날 수 있다는 부산 상공인 주주들의 우려 때문이다.

이를 통해 아시아나는 수익성을 개선하고, 에어서울은 아시아나의 서비스 및 경영 노하우와 저가항공사 특유의 가격경쟁력을 바탕으로 수익을 확보한다는 게 아시아나의 계산이다.

| ▲ 그래픽: 유상연 기자 /prtsy201@ |

아시아나는 지난달 국토교통부에 사업면허를 신청한 에어서울이 조만간 면허를 획득해 국내와 해외 취항지에서 각각 운항증명(AOC)를 받은 후 영업을 시작하면 빠르게 시장에 안착할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 에어부산의 경우 2008년 10월 부산~서울 노선 첫 취항 이후 설립 3년만에 손익분기점을 넘겼으며, 2012년 8월에는 누적결손을 털고 34억원의 이익잉여금을 내는 등 저가항공사 중 가장 빠르게 정상궤도에 올랐다. 여기에는 아시아나의 경영 노하우가 뒷받침됐다는 평가다.

아시아나는 에어서울의 조속한 설립과 운영 개시가 우리나라 항공시장을 공략해 들어오는 외국계 저가항공사들을 방어하는 차원에서도 필요하다고 주장한다.

국내 취항 외국계 LCC는 2008년 동남아 지역 노선 3개 항공사(세부퍼시픽에어·극동항공사·오리엔트타이에어)뿐이었지만 지금은 동남아만 14개사, 총 20개(작년말 기준)까지 늘어난 상태다.

아시아나 관계자는 "외국계 LCC들은 우리나라 항공시장의 성장 가능성을 보고 급격히 취항을 늘리고 있는 상황"이라며 "에어서울 설립을 통한 중단거리 국제선 경쟁력 확보는 아시아나의 생존전략으로서뿐 아니라, 국내 항공산업을 강화하는 차원에서도 반드시 필요하다"고 강조했다.