숨 돌릴 틈이 없다. 미국 정부가 또 다시 반덤핑관세 칼날을 휘두를 태세다. 이번엔 새 칼이다. 그 동안 관세가 부과되지 않았던 철강선재에 대한 조사에 착수, 수출 기업들을 위협하고 있다.

이미 국내 철강사들은 냉연과 열연, 후판, 강관 등 대다수 제품에 반덤핑관세를 두들겨맞았다. 여기에 철강선재까지 추가될 것이란 우려에 주름이 깊게 패이고 있다.

◇ 철강선재마저…

21일 철강업계 및 외신에 따르면 미국 상무부는 우리나라를 비롯해 이탈리아와 터키 등 10개국이 수출한 철강선재에 대한 반덤핑 조사를 시작했다. 압연강재 중 조강에 속하며 단면이 둥글고 코일 모양으로 감긴 제품이다. 타이어코드 소재를 비롯해 나사와 자동차 부품, 대교 건설 때 사용되는 와이어와 해저 케이블 등 쓰임새가 다양하다.

이번 조사는 게르다우 아메리스틸 US와 누코르 코퍼레이션 등 미국 4개 철강사들의 제소에 따른 것이다. 이들은 덤핑 수출로 피해를 입었다며 33.96~43.25%의 반덤핑관세 부과를 주장하고 있다.

지난해 기준 철강선재 수출량(97만3025톤) 중 미국 수출량은 9만2587톤으로 약 10%를 차지한다. 수출 기업은 포스코와 코스틸, 세아베스틸 등이다.

조사가 완료되면 내달 12일 전까지 미국 국제무역위원회(ITC)가 산업피해와 관련 예비판정을 내리고, 내년 초 최종판정이 내려질 예정이다.

| ▲ 미국 상무부는 한국산 제품을 비롯해 10개국에서 수입된 철강선재에 대한 덤핑 조사에 착수했다. (사진: 포스코) |

미국의 반덤핑 조사는 요구되는 서류가 많고, 기한도 촉박하게 이뤄진다는 점이 특징이다. 대상 기업이 서류 제출 기한을 넘기거나 소명을 하지 못하면 판정에 불리하게 작용하는 탓에 신속한 대응이 필수다.

국내 기업들도 최대한 조사에 적극 임하겠다는 입장이다. 포스코 관계자는 “조사를 성실히 받는 것이 급선무”라며 “정부와도 긴밀하게 협의해 좋은 결과를 이끌어낼 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

◇ 만만한 게 韓 철강

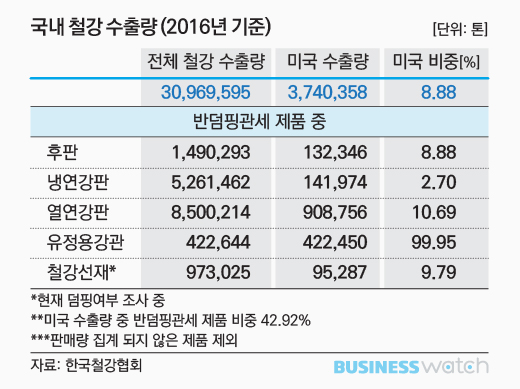

미국은 국내 철강사들의 주요 시장이다. 한국철강협회에 따르면 지난해 전체 수출량 3096만9595톤 중 8.9%인 374만358톤이 미국에 수출됐다.

상황이 이렇자 미국 철강업계는 한국 철강사들을 중국과 함께 주적(主敵)으로 삼고 있다. 과도한 정부 보조금과 함께 내수시장도 없으면서 수출을 위해 철강을 생산한다고 비판한다. 또 반덤핑관세를 매기며 공격하고 있다. 스탠다드 강관을 비롯해 14종류의 국내 철강 제품에 반덤핑과세를 부과하고 있다.

미국 수출량 가운데 반덤핑관세를 부과 받는 제품 비중은 알려진 것만으로도 (후판‧냉연강판‧열연강판‧유정용강관) 43%(160만5526톤)에 달한다. 실제 비중은 절반이 넘을 것으로 추정된다.

공세는 더욱 강해졌다. 지난해 4월 미국 무역대표부와 상무부 공동으로 열린 ‘글로벌 철강 과잉생산이 미국 산업과 시장에 미치는 영향’ 주제의 공청회에서 셰러드 브라운(Sherrod Brown) 상원의원은 “한국 철강사가 정부 보조금 등을 통해 낮은 단가로 미국에 수출해 자국 산업이 막대한 피해를 입었다”고 주장했다.

당시 한국무역협회 워싱턴지부는 “현재 진행되고 있는 반덤핑관세 조사 등에서 국내 철강사에게 불리한 방향으로 전개될 가능성이 있다”며 “미국 철강업계의 추가적인 대(對) 정부 로비가 확대될 것으로 보여 피해가 더 커질 수 있다”고 전망했다.

올 들어 후판과 구리모합금, 유정용 강관 등에 예상보다 높은 관세율이 부과됐고, 철강선재까지 조사 대상에 포함되면서 우려는 현실이 되고 있다.

한 철강업계 관계자는 “반덤핑조사에 들어가면 무혐의 판정을 이끌어내기가 쉽지 않다”며 “이후 매년 연례재심을 받는 것도 기업 입장에선 새로운 리스크가 추가되는 셈”이라며 우려를 표했다.