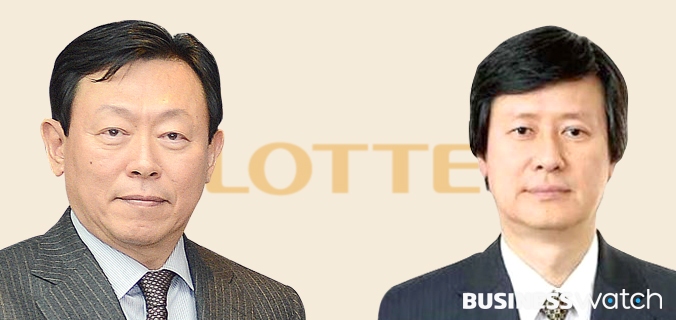

신동주(오른쪽) 일본롯데 부회장이 선택의 갈림길에 섰다. 롯데제과 주식을 232주(0.016%) 이상 사느냐 마느냐의 문제다. 지난해 동생인 신동빈 롯데그룹 부회장이 롯데제과 주식(6500주)을 산 이후, 신 부회장은 일년간 ‘추격매수’를 벌여왔다. 이제 6500주에서 정확히 232주가 모자란다. 신 부회장은 앞으로 232주만 더 사들여 이번 '추격매수'를 끝낼 수도, 그 이상을 매수해 동생을 자극할 수도 있다.

신동주 부회장은 이번 달 22~24일까지 롯데제과 492주를 장내매수했다. 작년 8월6일 신 부회장은 롯데제과 56주를 매수한 이후 야금야금 주식을 모으고 있다. 지난 1년간 31거래일에 걸쳐 총 6268주를 확보했다. 110억원을 썼다. 신 부회장의 롯데제과 지분은 작년 6월 3.48%(4만9450주)에서 3.92%(5만5718주)로 늘었다.

지분 경쟁은 작년 6월26일 신동빈 회장이 롯데제과 6500주(0.46%)를 100억원에 사들이면서 시작됐다. 롯데쇼핑이 상호출자제한 해소를 위해 내놓은 물량 중 일부였다. 신 회장의 지분은 5.34%(7만5850주)로 늘었다.

신동주 부회장이 앞으로 롯데제과 232주를 더 매수하면, 신동빈 회장이 일 년 전에 사들인 주식(6500주)과 똑같아진다. 동생이 하루 만에 사들인 주식을 만회하기 위해 1년이 걸린 셈이다.

롯데가 형제가 롯데제과 지분을 매수한 것은 지난 2003년 3월 이후 처음이다. 2013년 6월 이전까지 십 년간 신동빈 회장은 롯데제과 6만9350주(4.88%)를, 신동주 부회장 4만9450주(3.48%)를 보유해왔다. 동생이 형보다 1만9900주 더 많은 ‘암묵적인’ 균형이었다. 하지만 이 균형이 깨지면서, 이목이 쏠렸다.

익명을 요구한 한 애널리스트는 “롯데그룹은 오너가가 이미 경영권을 확실히 확보하고 있다”며 “그룹차원에서 오너가 롯데제과 지분을 확대할 이유가 전혀 없다”고 말했다. 이어 “다르게 해석할 여지가 충분하다”고 덧붙였다. 롯데제과의 최대주주 지분율은 2012년에 이미 50.95%에 이른다.

시장에서는 각종 추측이 난무했다. 롯데그룹 계열 분리설, 신격호 롯데그룹 총괄회장 건강악화설 등이 제기됐다. 특히 신동주 부회장이 일 년에 걸쳐 지분을 사들이는 동안, 소문은 더 커졌다. 롯데제과 관계자는 “오너가에 대해서는 할 말이 없다”고 말했다.

또 다른 애널리스트는 “시장에서 거래도 활발하지 않는 주식을 언제 사서, 일대 주주에 오르겠느냐”며 “지분 경쟁으로 보기엔 무리가 따른다”고 말했다. 다만 “롯데제과는 롯데그룹의 정통성을 의미한다”며 “(정통성을 확보하기 위한) 상징적 의미로 봐야한다”고 조언했다.

롯데제과는 한국롯데의 모태기업이다. 신격호 총괄회장은 그룹내 계열사 중 본인 명의로 가장 많은 지분(6.83%)을 남겨두고 있다. 현재 한국 롯데그룹의 정점은 호텔롯데이지만, 롯데제과가 식품유통계열사에서 차지하는 비중은 막중하다. 롯데제과는 롯데칠성음료(17.7%), 롯데쇼핑(7.86%), 코리아세븐(16.50%) 등의 지분을 보유하고 있다.

이에 따라 앞으로 신동주 부회장이 롯데제과 주식을 얼마나 더 살 것인가에 관심이 집중되고 있다. 신 부회장이 정확히 롯데제과 232주를 더 사들이면, 과거 십년간 지켜온 ‘균형’(1만9900주 차이)을 맞추게 된다. 하지만 신 부회장이 그 이상의 롯데제과 주식을 사들이면, 본격적인 지분경쟁이 시작될 가능성도 배제할 수 없다.

한편 롯데그룹은 아직 승계작업이 마무리되지 않은 대기업 중 하나다. 현재까지 일본 롯데는 신동주 부회장이, 한국롯데는 신동빈 회장이 가져갈 것이란 분석이 우세했다. 롯데제과 입사도 신동빈 회장이 8년 빨랐다. 신동빈 회장은 롯데제과에 지난 2000년 이사로 입사했고, 신동주 부회장은 2008년 임원으로 합류했다. 당시 신 회장은 롯데제과 대표이사에 올라있었다.